ソル・ルウィット(1928-2007)。20世紀後半の美術史にその名を刻む、ミニマリズムとコンセプチュアル・アートの先駆者である。「アイデアは、芸術を作る機械になる」という言葉を残した彼は、芸術の本質を作家本人の「手仕事」から解放し、純粋な「概念」へと昇華させた。

この度、上京した機会に、その徹底した哲学を体現する大規模な個展(東京都現代美術館)に足を運んだ。

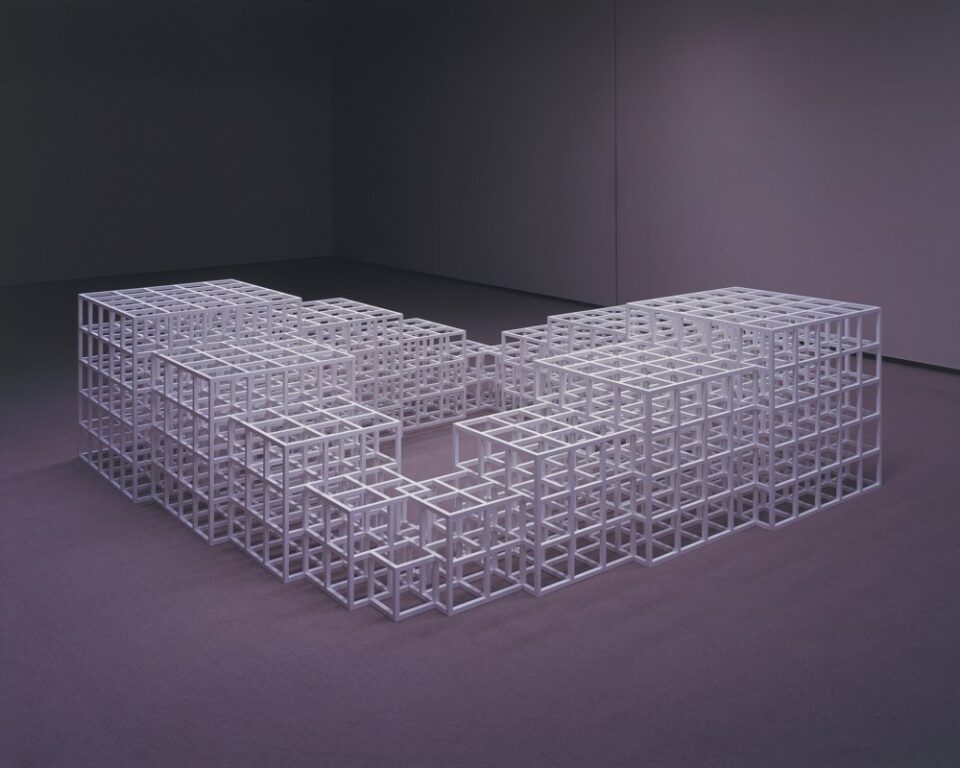

静謐な空間に身を置くと、まずその圧倒的なスケールに視覚を奪われる。壁一面に広がる鮮やかな色彩のうねりと、理路整然と、しかし執拗なまでに増殖を繰り返す白い構造体。

実際にその場に立ち、作品群に囲まれることで見えてきたのは、現代の私たちが受け取るべき「意志」の在り方だった。

ソル・ルウィットが提示した「意志」という名の設計図

清澄白河の広大な展示室。一歩足を踏み入れると、そこには計算され尽くした秩序と、それとは裏腹な爆発的なエネルギーが共存していた。

壁面を埋め尽くすカラフルなウォール・ドローイング、そして空間を侵食するように並ぶ白い「オープン・ストラクチャー(開かれた構造)」。その美しさに圧倒されながらも、ふと気づかされる。ソル・ルウィットという表現者が他のアーティストと画然と一線を画しているのは、その「所在」の置き方にあるのだと。

「つくること」を手放した芸術家

ルウィットの特異さは、完成された作品そのものよりも、その背後にある「アイデア」と「プロセス」に絶対的な重きを置いた点にある。

彼は自身の作品を、自らの手で完成させることに固執しなかった。彼が残したのは、緻密に構成された「指示書(インストラクション)」である。その指示に従い、他者の手が線を引くことで、初めて作品はこの世に顕現する。

つまり、彼にとっての芸術とは「作業」ではなく「設計」であり、アーティストの価値は「筆を動かす技術」ではなく「概念を構築する力」に集約されていた。

現代の私たちは、すでに彼の庭にいる

ルウィットがこの世界を去って久しい。しかし、彼の肉体はここになくとも、彼の「思考の装置」は今もなお、会場で鮮烈に駆動し続けている。

そして皮肉にも、私たちは今、AI(人工知能)という新たな存在を前にして、ルウィットが数十年前に到達していた境地に立たされている。

かつてルウィットが職人たちに託した「指示書」は、今や私たちがAIに打ち込む「プロンプト」そのものだ。生成されるイメージの質が飛躍的に向上し、実行プロセスの価値が相対的に下がった今、最後に残るものは何か。

核心にあるのは「プロンプト、発想、意志」

会場で作品を眺めながら確信したのは、どんなに優れた実行システムがあっても、最初の一歩となる「発想」と、それを形にしようとする「意志」がなければ、何も生まれないという真理だ。

ルウィットの作品群が放つ強烈な存在感。それは、彼が込めた「意志」が、時代や肉体の壁を軽々と飛び越えて、現代の私たちの感性に直接プラグを差し込んでくるからに他ならない。

大切なのは、何をどう描くかという技術を超えた先にある、根源的な問い。

「何を望み、どのようなルールで世界を切り取るか」

ソル・ルウィットが遺したオープンな構造体は、AI時代の真っ只中を生きる私たちに、クリエイティビティの真髄を静かに、しかし情熱的に問いかけている。